風鈴は、もともと中国は唐の時代に、吉凶を占う道具として用いられていた「占風鐸(せんふうたく)」が由来といわれています。

その頃中国では、竹林の東西南北に風鐸を吊るし、風の音の鳴り方で物事の吉凶を占っていました。

それが仏教建築文化とともに日本に伝来し、お寺の軒に魔除けとして、風鐸を吊るすようになっていったのです。

平安時代後期には、貴族の屋敷にもその風習が広がり魔除けや暑気払いとして「風鈴」は定着していきました。

風鈴は、そんな昔から親しまれているんです。

風鈴は、もともと中国は唐の時代に、吉凶を占う道具として用いられていた「占風鐸(せんふうたく)」が由来といわれています。

その頃中国では、竹林の東西南北に風鐸を吊るし、風の音の鳴り方で物事の吉凶を占っていました。

それが仏教建築文化とともに日本に伝来し、お寺の軒に魔除けとして、風鐸を吊るすようになっていったのです。

平安時代後期には、貴族の屋敷にもその風習が広がり魔除けや暑気払いとして「風鈴」は定着していきました。

風鈴は、そんな昔から親しまれているんです。

風鈴の音を聞いて涼しいと感じるのは、日本人特有の感性なのだそう。

テレビ番組のサーモグラフィーを用いた検証実験では、風鈴の音を聴いて実際に体感温度が下がったのは日本人だけで、外国人は音を聴いてリラックスした結果、むしろ体温が上がり暑く感じたとのこと。

日本人には

風が吹くと涼しい

↓

風が吹くと風鈴が鳴る

↓

風鈴が鳴ると、風が吹いて涼しい

(と、脳が勘違いする)

という条件反射が、文化の中で身についているのですね。

風鈴の音を聞いて涼しいと感じるのは、日本人特有の感性なのだそう。

テレビ番組のサーモグラフィーを用いた検証実験では、風鈴の音を聴いて実際に体感温度が下がったのは日本人だけで、外国人は音を聴いてリラックスした結果、むしろ体温が上がり暑く感じたとのこと。

日本人には

風が吹くと涼しい

↓

風が吹くと風鈴が鳴る

↓

風鈴が鳴ると、風が吹いて涼しい

(と、脳が勘違いする)

という条件反射が、文化の中で身についているのですね。

昔ながらの由緒からもわかるように、風鈴には邪気払いの効果があります。

チリリン、と高い音で鳴る涼やかな響きは、音によって邪気が侵入する力を防ぐと考えられているのです。

また、風鈴の音色にはリラックス効果のあるα波を誘発し、癒され心地よく感じる1/fのゆらぎがあります。

涼しく感じるだけでなく、様々な効果がありますので、ぜひ飾ってみてくださいね♪

昔ながらの由緒からもわかるように、風鈴には邪気払いの効果があります。

チリリン、と高い音で鳴る涼やかな響きは、音によって邪気が侵入する力を防ぐと考えられているのです。

また、風鈴の音色にはリラックス効果のあるα波を誘発し、癒され心地よく感じる1/fのゆらぎがあります。

涼しく感じるだけでなく、様々な効果がありますので、ぜひ飾ってみてくださいね♪

江戸風鈴

南部鉄風鈴

陶器の風鈴

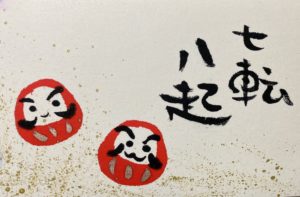

七転び八起きとしても使われることが多い言葉ですね

何度失敗しても、諦めずに努力することの意味で有名な言葉ですね

この語源については仏教由来説と聖書が由来との説もあるようです。

聖書には「正しいものは七たび倒れても、また立ち上がる」という記述があるようです。

度重なる失敗があったとしても、挫けない気持ちが大切なんですね。

間違っても「七転八倒」にだけはならないようにしないといけないですね

七転び八起きとしても使われることが多い言葉ですね

何度失敗しても、諦めずに努力することの意味で有名な言葉ですね

この語源については仏教由来説と聖書が由来との説もあるようです。

聖書には「正しいものは七たび倒れても、また立ち上がる」という記述があるようです。

度重なる失敗があったとしても、挫けない気持ちが大切なんですね。

間違っても「七転八倒」にだけはならないようにしないといけないですね